時代の変遷

明治二十七(一八九四)年に完成した大工事により、新潟と南会津の交流が復活しました。吉ヶ平には木賃宿など四軒もの旅館が営業し、いずれも繁盛したと伝えられています。しかし大正三(一九一四)年に現在の磐越西線が全線開通し、人々や物資の輸送は八十里越を迂回する鉄路へと移行。人馬の行き来が絶えた八十里越は荒れ果て、巨木が倒壊する有様に。あれほど賑わった街道は、人がようやく歩行ができるほど衰退してしまいました。

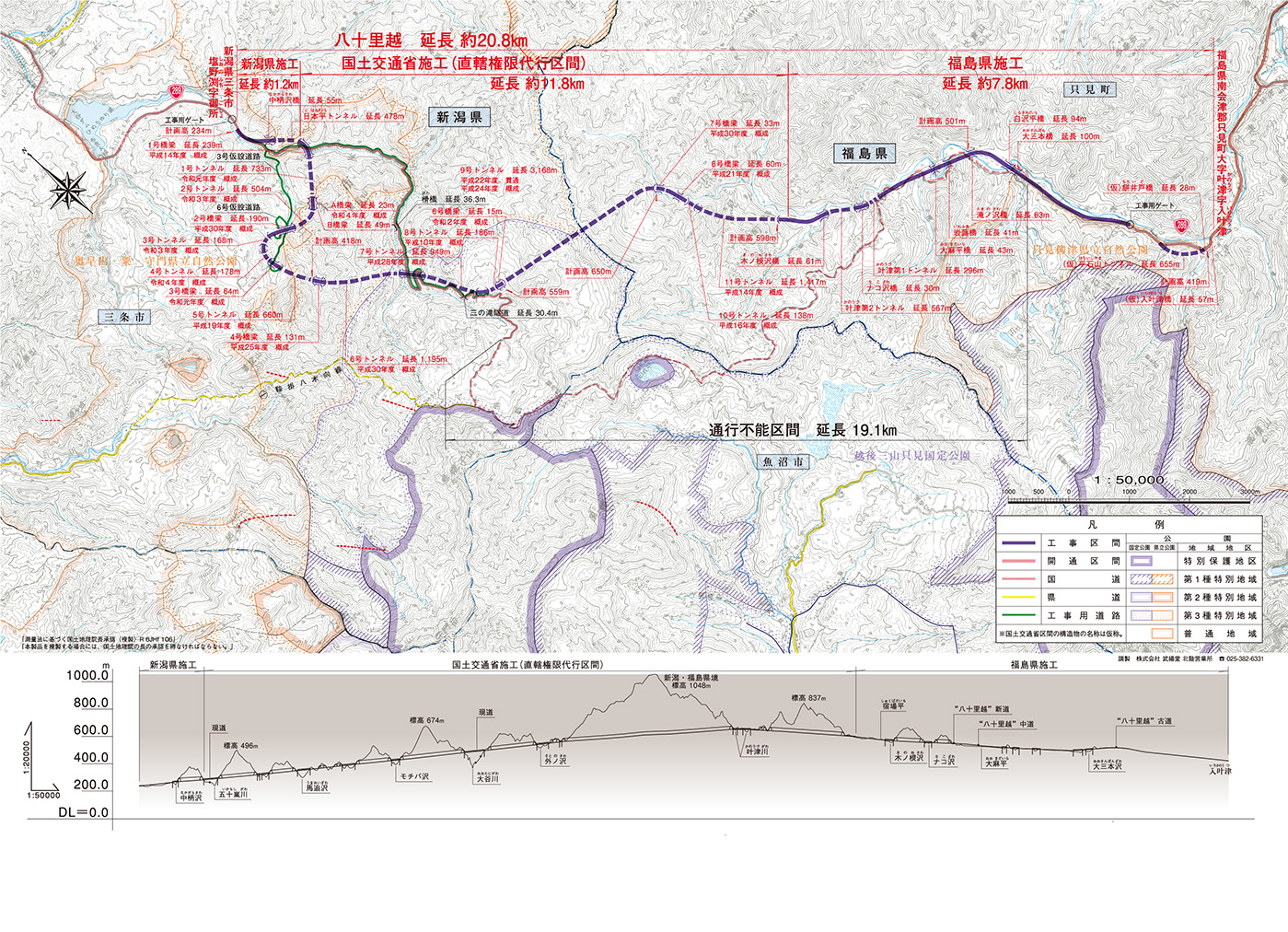

昭和四十年代に入ると日本列島を縦横に結ぶ道路網の建設が叫ばれ始め、太平洋と日本海を結ぶ幹線ルートのひとつとして、再びこの峠道が見つめ直されます。地域の運動などが実り、昭和四十四(一九六九)年十一月に閣議決定、四十五(一九七〇)年四月に新潟市を起点として福島県いわき市に至る全長254.4㎞の、本州を横断する国道289号線に昇格しました。

峠道から県道へ、県道から国道へ。一時期は獣道の様相を呈するまでに荒廃した八十里越が、新たなルートとして蘇ったと言えるでしょう。